Analisi architettonica

La presentazione riportata qui di seguito restituisce un’analisi architettonica degli spazi urbani proposti dal progetto LOC (Loreto Open Community). La presentazione e il testo a commento sono stati elaborati da Isacco Angelin e Sofia Del Stabile, studenti del corso di laurea magistrale in “Architecture and Urban Design” del Politecnico di Milano.

LOC2026, Loreto Open Community, è il progetto vincitore del bando Reinventing Cities per trasformare Piazzale Loreto in uno spazio pubblico sostenibile e inclusivo, valorizzando uno dei principali nodi infrastrutturali milanesi.

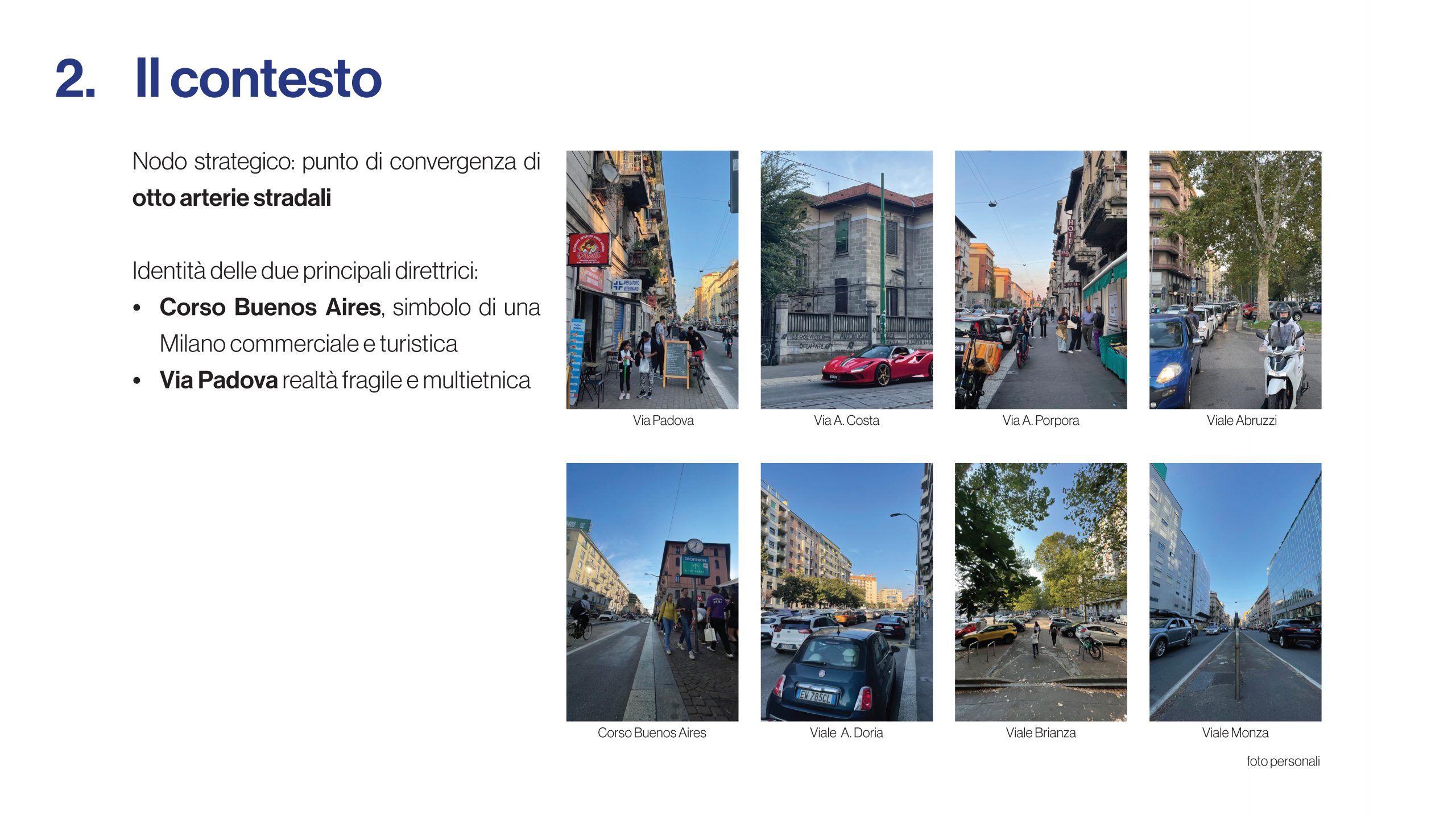

Il piazzale si posiziona tra i NIL 20 e 21 con una superficie di 17.000 mq, di cui solo il 14% percorribile a piedi. Il sito risulta dominato dal traffico automobilistico ed emerge in qualità di non luogo, frammentato e poco identitario. Le arterie stradali che si inseriscono sul piazzale sono otto, perlopiù di traffico, due delle quali con una forte identità urbana: Corso Buenos Aires, simbolo di una Milano commerciale e turistica e via Padova, realtà fragile e multietnica.

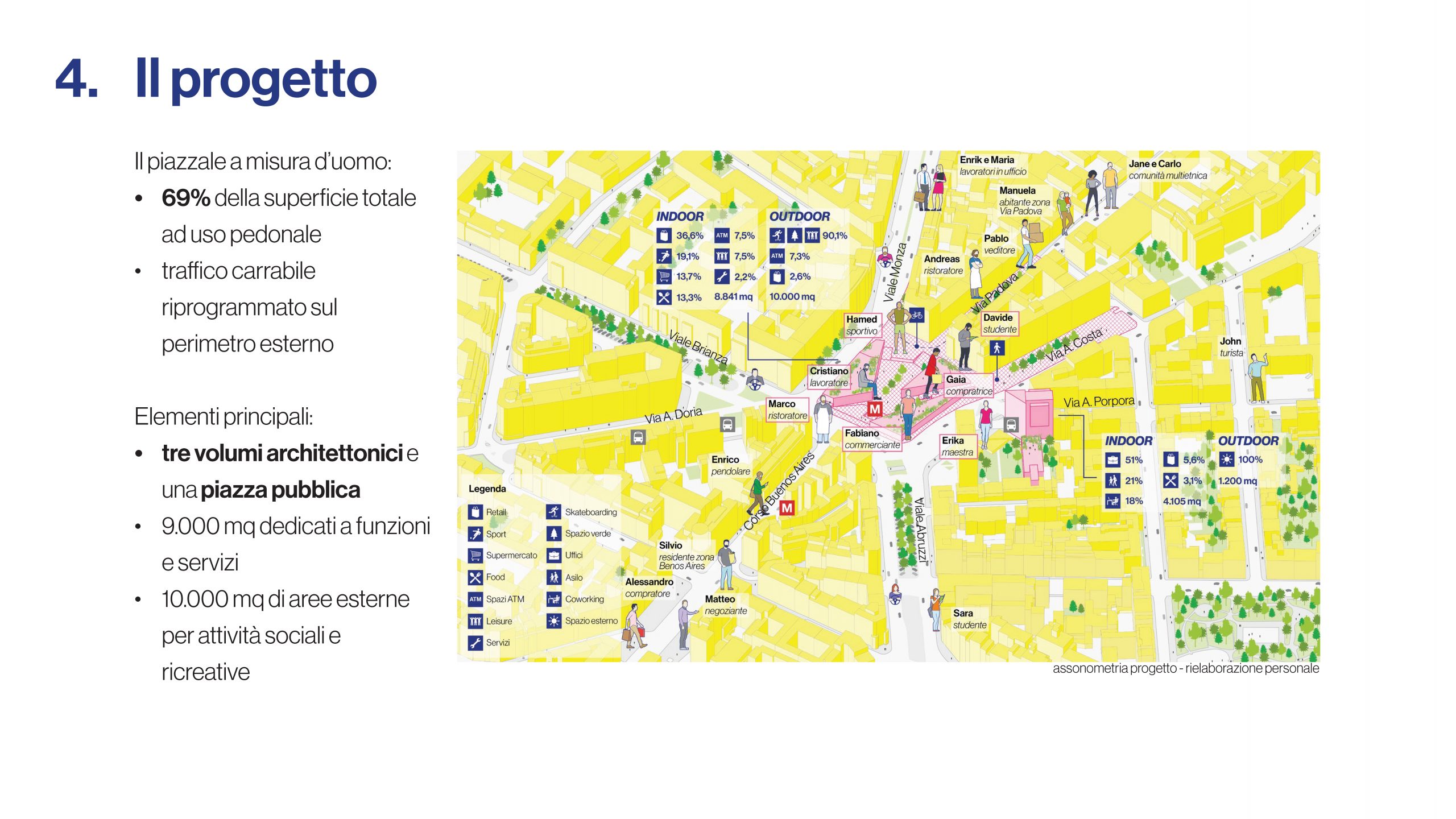

Il progetto LOC2026 propone di restituire il 69% della superficie del piazzale ai pedoni, riprogrammando il traffico carrabile lungo il perimetro esterno e caratterizzando il piazzale con tre volumi architettonici e una piazza pubblica ribassata. Sono previsti circa 9.000 mq di funzioni commerciali e servizi, e ulteriori 10.000 mq di aree esterne per attività sociali e ricreative.

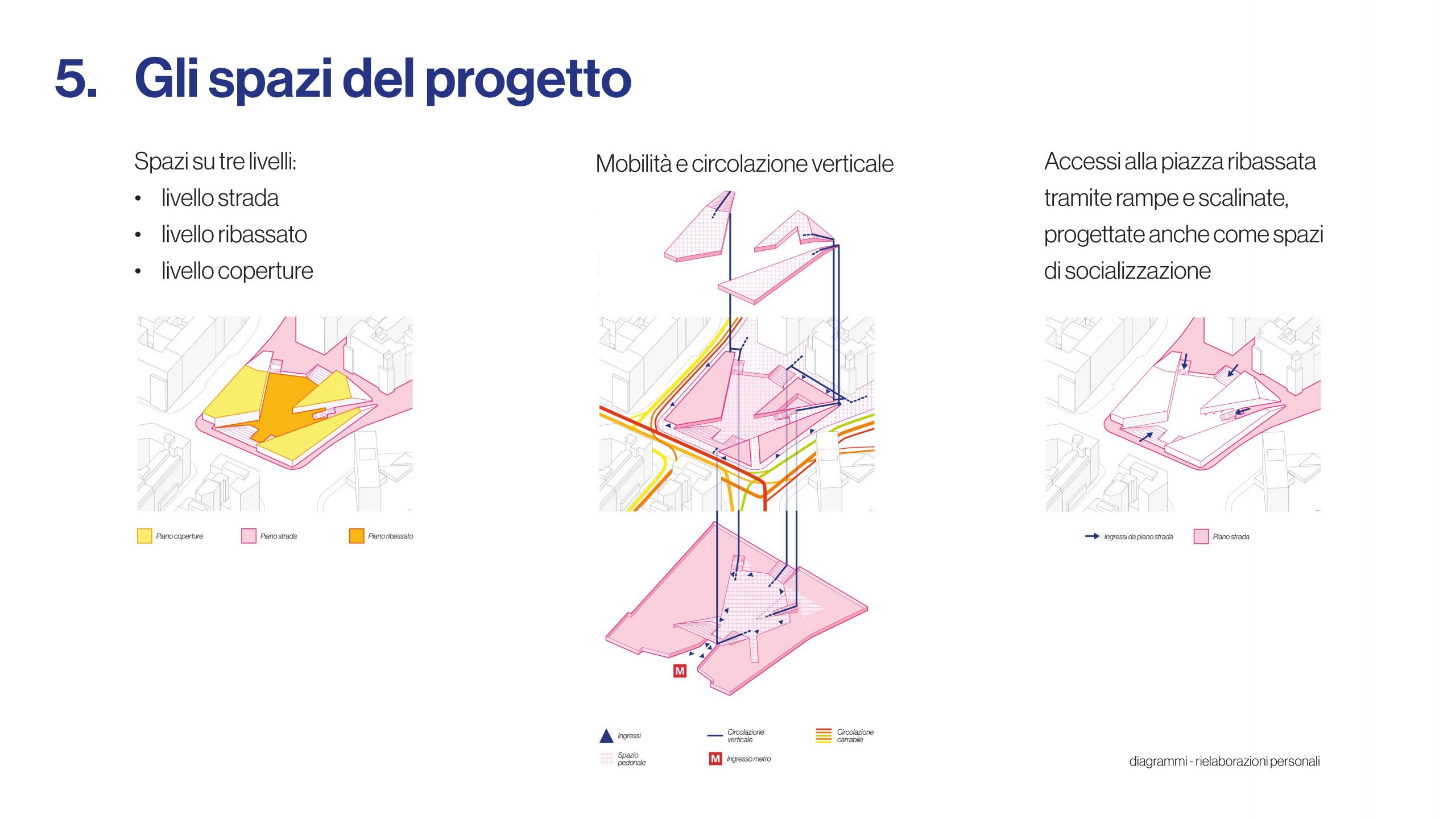

Il progetto si sviluppa su tre livelli interconnessi: livello strada che definisce i confini urbani e organizza i percorsi pedonali, un livello ribassato in qualità di piazza pubblica, con accesso diretto alla metro e un livello coperture. Gli accessi agli spazi interni sono distribuiti sul perimetro esterno del livello strada mentre costeggiano la corte pubblica al livello ribassato. La circolazione verticale lungo i tre livelli è organizzata attraverso rampe, scale e ascensori. Particolare attenzione viene posta alla progettazione della mobilità dolce, con percorsi pensati per diverse modalità di fruizione. Dal passaggio veloce lungo le due direttrici principali, al passeggio lento lungo le facciate trasparenti degli edifici, fino alla sosta su arredi urbani attrezzati e scalinate. Queste ultime sono caratterizzate dall’alternanza di gradini e gradoni, diventando veri e propri luoghi per la socializzazione e trasformandosi in platee nel caso di attività collettive.

LOC propone un progetto focalizzato sulla presenza umana con spazi versatili e flessibili. Va però evidenziato il carattere fortemente commerciale della proposta. Il 36% della superficie interna è dedicato alla vendita e il 26% è destinato ad alimentari e ristorazione. Questa caratteristica è evidenziata anche spazialmente attraverso il ribassamento della corte pubblica che smette di appartenere al tessuto urbano del livello strada e abbraccia una certa autonomia e protezione, inducendo quindi l’utente a immergersi in una realtà altra dal contesto urbano di provenienza. Il carattere commerciale del luogo è poi espresso architettonicamente attraverso l’utilizzo di materiali trasparenti che producono curiosità nell’utente e lo inducono a soffermarsi e ad essere perennemente esposto all’influenza della spazialità interna, riducendo quindi la libertà di appropriazione e di sosta nella parte centrale della piazza. Inoltre, l’utilizzo del legno, materiale caldo e accogliente, accentua la sensazione immersiva ed esperienziale del luogo.

LOC 2026 rappresenta quindi una sfida ambiziosa per ridisegnare spazialmente e simbolicamente Piazzale Loreto. Tuttavia, ci chiediamo se la forte spinta verso il commercio potrebbe generare tensioni con le vicine realtà locali, estendendo l’identità commerciale di Corso Buenos Aires e riducendo, invece, la visibilità della componente multietnica di via Padova.

In ultima analisi, proponiamo una sezione di confronto tra il progetto LOC e alcune architetture di riferimento, con il duplice obiettivo di: da un lato comprendere come scelte linguistiche e spaziali, sono guidate da intenti precisi, volti a promuovere uno spazio pubblico e commerciale; dall’altro, osservare come la spazialità proposta in LOC trovi riscontro in altri progetti già realizzati. La scelta dei progetti di riferimento è stata guidata da alcune caratteristiche condivise con LOC, sia spaziali che di linguaggio architettonico.

Il primo progetto che intendiamo analizzare è In-street di Kokaistudios. L’intervento rigenera una strada sottoutilizzata, trasformandola in un’area pedonale ribassata con spazi pubblici e commerciali. Nonostante la linearità di In-street contrasti con la spazialità compatta di LOC, entrambi abbracciano una visione olistica, reinterpretano gli spazi commerciali come opportunità per una nuova spazialità urbana, punto di riferimento sociale, economico e identitario. La conformazione ribassata gioca in entrambi i progetti un fattore di rilievo nel creare un ambiente immersivo e dinamico all’interno del quale il visitatore si muove spinto dai diversi stimoli attrattivi.

Il secondo progetto di riferimento è Piazza tre Torri a Citylife, dello studio One Works. I due progetti, oltre a condividere la funzione di accesso infrastrutturale, propongono uno spazio pubblico inteso come contenitore “neutro”, predisposto ad accogliere usi diversificati grazie alla configurazione a corte, sulla quale trovano affaccio i locali commerciali. L’esperienza spaziale è, in parte, influenzata dall’affaccio continuo delle vetrine sullo spazio pubblico che diventa quindi un palcoscenico collettivo ma controllato. Entrambi i progetti, poi, si distinguono per linee architettoniche moderne e trasparenti, enfatizzando efficienza e dinamismo e configurandosi come landmark riconoscibili.

In ultima analisi, il progetto per la Saint Denis Pleyel Station di Kengo Kuma combina spazi pubblici e architettura in un rapporto complementare. A differenza di LOC che crea una piazza ribassata, protetta dai volumi, il progetto di Kengo si apre al contesto urbano, affiancando alla piazza pubblica l’edificio architettonico. L’edificio e lo spazio pubblico si trovano, quindi, in rapporto di complementarità in cui ciascuno arricchisce e valorizza l’altro, mantenendo una propria identità anziché fondersi in un rapporto di dipendenza. Così facendo, l’esperienza del visitatore assume valenza diversa, non più immersiva e progettata ma urbana e individuale.

Per riassumere, LOC e le architetture proposte rappresentano approcci più o meno simili all’integrazione tra architettura e spazio pubblico, con l’obiettivo di restituire lo spazio urbano alla comunità, arricchendone fruibilità e dinamismo.

In conclusione, il progetto rappresenta un’importante occasione per trasformare Piazzale Loreto in uno spazio pubblico più vivibile e dinamico, integrando funzioni urbane e commerciali. Tuttavia, ci chiediamo in che modo il progetto sarà gestito simbolicamente; quale il futuro equilibrio tra le identità locali e l’espansione dell’impronta commerciale? Riuscirà questa trasformazione a rappresentare davvero tutte le anime del quartiere, promuovendo inclusività e diversità? E come potrà adattarsi alle esigenze in continua evoluzione della comunità milanese?